Lombardia

Place publications

(All)

Results 61-80 of 168 (Search time: 0.012 seconds).

| Preview | Issue date | Title | Fond Root | Journal Fond Root | Author(s) | Other authors | Description | Type | Physical type | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

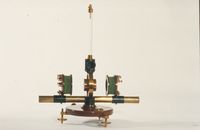

| 61 |  | - | Condensatore di Epino con elettrometri di Henley | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Il condensatore N 36 a è munito normalmente di un dielettrico formato da una lastra di vetro parzialmente verniciata con la ceralacca. Il numero N 36 b contrassegna un dielettrico che può venire sostituito a quello sopra citato. Due elettrometri di Henley corredano lo strumento. Le loro scale, incise su lamine d'avorio, portano 90 divisioni di 2° e vanno da 0° a 180°. Una scala per entrambi i piatti del condensatore, divisa ogni 5 mm, è lunga 185 mm. Le aste di ottone recanti i piatti sono pure divise ogni 5 mm e sono lunghe 185 mm. Queste scale portano tutti i numeri 0,5,10, ..., 35 corrispondenti a 0,25, 50, ..., 175 mm. Su di un tavolino di legno possono scorrere due colonne, recanti due dischi di ottone, anch'essi scorrevoli. I dischi di ottone sono collegati con due elettrometri di Henley. Una colonna centrale sostiene il dielettrico che può essere sia la lastra di vetro parzialmente verniciata, che un riquadro su cui è tesa della tela gommata. | |||||

| 62 |  | - | Elettrometro bifilare ad induzione di Palmieri | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Tecnomasio | La parte inferiore dello strumento è costituita da un piatto circolare di vetro racchiuso in un anello di legno dal quale si alza il cilindro di vetro all'interno del quale è inserito l'equipaggio mobile dello strumento. Su questo cilindro di vetro è incisa la scala graduata e la lettura dell'angolo di rotazione viene effettuata mediante un pennello di luce che, incidendo su uno specchietto fissato al dischetto mobile, viene riflesso su una scala graduata, presente su una metà del cilindro in vetro, con divisioni pgni grado da 0° a 180°, incisa sulla superficie del contenitore cilindrico stesso. In questo elettrometro gli indici mobili terminano con delle sferette. Nella parte superiore è presente una vite che permette di regolare il piano in cui si muove la struttura bifilare e questo per ottimizzare il posizionamento sullo zero dell'indice mobile. Per quantificare questa regolazione troviamo una scala graduata sul bordo del tappo stesso. La lettura è supportata dall'ausilio di uno specchietto posto sul disco mobile di modo da misurare in maniera più precisa la rotazione dell'indice mobile in quanto permetteva di amplificare l'angolo di deviazione. | ||||

| 63 |  | - | Elettrometro di Braun | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Braun, Karl Ferdinand | Questo strumento è un elettrometro a lettura diretta per alti potenziali. ideato dal fisico tedesco Ferdinard Braun (1850-1918). L'equipaggio mobile è racchiuso in una scatola cilindrica metallica con ampie basi di vetro, montata con l'asse disposto prizzontalmente. E' costituito da un sottile ago metallico girevole attorno ad un asse orizzontale, sorretto da una striscia metallica verticale piegata due volte al centro ad angolo retto. La striscia è opportunamente tagliata in modo che l'ago vi si appoggi col suo asse e in posizione di riposo rimanga affiancato nella metà superiore ad un alto di essa e in quella inferiore all'altro. | ||||

| 64 |  | - | Microscopio composto | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Plossl, George Simon | Si tratta di un microscopio composto. Su una base formata da tre piedi è fissata una colonna di metallo, sulla quale sono inseriti il portaoggetti e il tubo oculare, i quali possono scorrere in direzione parallela alla colonna stessa tramite un pignone dentato e una cremagliera. Su uno dei piedi, sotto il portaoggetti, è fissato lo specchietto mobile d'illuminazione. Sullo stesso piede è possibile fissare un prisma sorretto da una colonnina di ottone regolabile in altezza. Il prisma ha due facce convesse ed una piana ed è utilizzato anch'esso per l'illuminazione del preparato. Il tavolino porta preparato è dotato di un meccanismo di spostamento laterale del campione. Il microscopio è corredato dai seguenti accessori: oculari, obiettivi, pinzette e alcuni vetrini. Il microscopio e gli accessori sono contenuti in una cassetta di legno, parzialmente imbottita e foderata di velluto verde. I portapreparati sono costituiti da asticelle di legno, recanti ciascuna quattro fori nei quali i preparati microscopici sono trattenuti tra una coppia di dischetti di vetro trattenuti da anelli di ottone (in quattro asticelle manca uno dei preparati). Le lenti sono poste in diversi vani all'interno della scatola di legno. | ||||

| 65 |  | - | Galvanometro di Nobili | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Dell'Acqua, Carlo ; Nobili, Leopoldo | Il filo in cui circola la corrente da misurare forma una bobina, che può essere orientata (mediante un meccanismo pignone-cremagliera) senza muovere l'intero strumento. Una coppia di aghi magnetici è sospesa tramite un filo ad un sostegno. Gli aghi costituiscono il cosiddetto sistema astatico: sono molto simili, solidali tra loro, disposti nello stesso piano verticale e con le polarità invertite. Si muovono uno all'interno della bobina e l'altro all'esterno sopra una scala graduata. Questa disposizione rende lo strumento molto sensibile, in quanto riduce notevolmente l'effetto del campo magnetico terrestre sull'equipaggio mobile: l'azione di richiamo è sostanzialmente quella esercitata dalla torsione del filo. Il sistema costituito da bobina e aghi magnetici è posto sotto una campana di vetro. | ||||

| 66 |  | - | Moltiplicatore di Schweigger | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Schweigger, Johann Salomo Christoph | Su un telaietto di legno, dotato di 4 piedini ricurvi è avvolto un sottile filo di rame ricoperto di seta, che forma una bobina a sezione rettangolare; gli estremi del filo sono connessi a due serrafili. Su una punta posta al centro della bobina, fissata sulla base del teleietto, veniva appoggiato un ago magnetico (oggi mancante). Ad un estremo della base del telaietto è fissata una piccola scala di ottone ampia 30° a zero centrale. | ||||

| 7 |  | - | Pila campione di Clark | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Carpentier, Jules ; Clark, Josiah Latimer | Si tratta di una pila campione in scatola cilindrica d'ottone, con coperchio di ebanite recante due serrafili, accanto ai quali vi sono incise le due sigle: Zn, Hg. L'elemento è affondato nella paraffina all'interno della scatola e non è visibile. Generalmente in questo modello il polo positivo è formato da una lamina di platino immersa in una pasta composta di mercurio, solfato di mercurio e solfato di zinco. Il polo negativo è formato da un'asta di zinco amalgamata immersa in cristalli di solfato di zinco. Il tutto è ricoperto da una soluzione satura di solfato di zinco. | ||||

| 8 |  | - | Disco di Arago | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Arago, François Jean Dominique | Un disco di rame è racchiuso in una scatola di legno avente la parte superiore in vetro. | ||||

| 9 |  | - | Galvanometro a riflessione di Thomson | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Thomson, William | In un alloggiamento al centro di una bobina formata da due circuiti di filo indipendenti trova posto una minuscola sbarra magnetizzata sospesa, recante uno specchietto per la misura delle deviazioni. Lo strumento, montato su tre piedi e capace di ruotare secondo l'asse verticale, è sormontato da un'asta. Su di essa una sbarra curva magnetizzata che può essere spostata verticalmente e fatta ruotare tramite una cremagliera, permette di compensare l'effetto del campo magnetico terrestre. | ||||

| 10 |  | - | Duplicatore di Belli | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Dell'Acqua, Carlo ; Belli Giuseppe | Quattro dischi di ottone laccato, congiunti fra di loro tramite delle sbarre di vetro e sostenuti da una colonna possono essere posti in rotazione tramite una manovella. I dischi, girando, passano attraverso due collettori formati da lastre di ottone ripiegate. Un sistema di fili e molle flessibili mette in comunicazione alternativamente i dischi opposti e i dischi con i collettori. | ||||

| 11 |  | - | Apparecchio per la scarica lenta delle bottiglie di Leida | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Lo strumento, che si può anche definire "scampanio" o "carillon elettrico", si compone di una bottiglia di Leida recante, al di sotto del bottone dell'armatura interna, una campana metallica. L'armatura esterna è collegata ad un'asta recante una seconda campana metallica e una bacchetta ricurva alla quale, tramite un filo, è attaccata una sferetta metallica. L'armatura esterna poggia su di una base rettangolare di legno, con quattro piedini. Sulla bottiglia di Leida è presente una piccola etichetta di carta sagomata, che riporta il numero 30. | |||||

| 12 |  | - | Microscopio micrometrico | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Lo strumento poggia su un treppiede nel quale due dei piedini, muniti di viti calanti, servivano a mettere in piano lo strumento. Sul treppiede è fissata un'asta di ottone che sorregge lo specchietto, il tavolino portaoggetti, il micrometro oculare e il tubo ottico (oggi mancante). Il tavolino portaoggetti può essere fissato a diverse altezze tramite una vite ed è fornito di due laminette metalliche elastiche. | |||||

| 13 |  | - | Galvanometro | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Edelmann, Max Thomas | Il galvanometro, montato su un treppiede, ha un magnete a campana sospeso da un filo alloggiato in un tubo di ottone. Il magnete è posto all'interno di un cilindro cavo di rame che ne smorza le oscillazioni. Solidale con il magnete uno specchietto permette la determinazione delle deviazioni tramite raggio luminoso riflesso. Su due aste orizzontali erano posizionate le bobine attraverso le quali passava la corrente (oggi è presente una sola bobina). Al tubo di sostegno che sostiene il filo di sospensione del magnete è inoltre fissato un magnete orientabile che compensa gli effetti del campo terrestre. Il sistema è simile a quello dei galvanometri di Wiedemann. | ||||

| 14 |  | - | Galvanometro di Thomson | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Lo strumento è quasi tutto in ottone ed è montato su un piatto circolare girevole su treppiede munito di piedini calanti e bloccabile tramite una vite con manopola zigrinata. Sul piatto è fissata una scatola cilindrica con asse orizzontale, sulla cui parete laterale sono praticate due larghe fenditure coperte da lamine di mica. La scatola è chiusa alle basi da due spessi dischi di ebanite, ciascuno dei quali può essere inserito più o meno in profondità mediante tre viti; la profondità è rilevabile tramite una serie di sette linee equidistanti incise lungo tutto il bordo del disco. In ogni disco sono alloggiate due bobine cilindriche con asse orizzontale, disposte a breve distanza una sopra l'altra lungo il diametro verticale; i rocchetti sono di rame, per smorzare le oscillazioni dell'equipaggio mobile grazie alle correnti di Foucault che vi si inducono. Su ogni rocchetto sono fissati due serrafili e una targhetta con la scritta "2000". Verso l'esterno la stretta cavità orizzontale di ogni rocchetto è coperta da un dischetto di vetro. Quando i due dischi sono inseriti nella scatola, le due bobine superiori e le due inferiori rimangono affacciate, a distanza regolabile. Al centro di ciascun disco si inserisce trasversalmente un pistone: avvicinando i due pistoni è possibile bloccare l'equipaggio mobile. Questo è costituito da un sistema astatico orizzontale, i cui piccoli "aghi" si muovono uno al centro della coppia di bobine superiori, l'altro al centro di quelle inferiori. I due "aghetti" sono in realtà costituiti dalle punte piegate, da parti opposte, di due lunghe e sottili asticciole magnetiche parallele collegate rigidamente molto vicine l'una all'altra e disposte verticalmente. Al di sopra della coppia astatica, lungo il filo di sospensione, è montato uno specchio, visibile attraverso due finestre (una chiusa da un dischetto di vetro, l'altra da una lente) praticate a 90 gradi nella superficie laterale di un corto tubo verticale di ottone annerito, girevole sulla sommità della scatola. In esso è contenuto anche il supporto di uno stretto e lungo tubo verticale fissato in cima alla scatola; questo lungo tubo passa in un secondo tubo di ottone cromato poco più corto che si innalza dal cilindro con finestre ed è girevole attorno all'asse verticale tramite una vite tangente. Alla sommità del tubo fisso è montata, su un collare bloccabile con tre viti, la struttura a cui è agganciato il filo di sospensione dell'equipaggio mobile. Questa è costituita da una sbarretta cilindrica verticale scorrevole (e bloccabile tramite una vite) in un manicotto, che a sua volta è girevole (e bloccabile) nel collare; sul manicotto è incisa una scala circolare con divisioni ogni 6 gradi. In cima al tubo esterno è fissato un giunto a snodo che sostiene un terzo tubo (anch'esso di ottone cromato) coassiale, più corto e di raggio appena maggiore, con movimento verticale controllato dal giunto. Su quest'ultimo tubo può scorrere e ruotare un manicotto, anch'esso bloccabile, che sostiene due tubicini orizzontali, paralleli, e disposti da parti opposte rispetto ai tubi coassiali; in questi tubicini scorrono due sbarrette di acciaio magnetizzate, fissabili tramite viti, che permettono di evitare di orientare lo strumento secondo il meridiano magnetico. | |||||

| 15 |  | - | Galvanometro di Wiedemann | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Hartmann & Braun | Su una base circolare di legno con tre piedini a viti calanti è montato orizzontalmente un tubo di ottone sul quale possono scorrere due bobine, il cui asse è posto orizzontalmente. La corrente da misurare viene lanciata nelle due bobine, che sono montate da parti opposte rispetto al magnete a campana, alloggiato all'interno di un cilindro di rame. Una bobina è formata da due circuiti separati, l'altra da tre circuiti separati. Un livello a bolla permette di mettere lo strumento orizzontale. Le bobine portano inciso "143,3 Ohm 138,8" e "136,8 Ohm 133,6". Sul tubo che reca le bobine vi è una scala semicentimetrica andante da entrambe le parti da 6 a 21 cm. Sopra il cilindro si innalza un tubo di vetro terminante con un serrafilo di ottone, al quale era appeso il magnete tramite un filo. Uno specchietto (oggi mancante) era fissato ad un'asticella solidale con il magnete, e può essere osservato attraverso una finestrella circolare aperta in un alloggiamento alla base del tubo di vetro. | ||||

| 16 |  | - | Elettrometro di Peltier | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Peltier, Jean Charles Athanase | Lo strumento è racchiuso in una custodia cilindrica di vetro appoggiata su una base circolare di legno munita di tre piedini calanti per livellarlo al piano d'appoggio, nell'ipotesi che questo sia orizzontale. Una colonnina di vetro, che si innalza dal centro della base dello strumento, regge una piccola piattaforma di ottone, al centro della quale è fissata una punta che sostiene l'equipaggio mobile, parte centrale dello strumento. L'equipaggio mobile, sostenuto da una punta, è una lancetta costituita da un leggero filo metallico, su cui è fissato un piccolo ago magnetico disposto parallelamente. Dalla piattafoma di ottone sporgono lateralmente, all'altezza della lancetta, due asticciole terminanti con piccole sfere, le quali hanno la funzione di indici fissi. Poggiandosi alla piattaforma e innalzandovisi al di sopra si trova un ponticello su cui è montata una sbarretta verticale, che fuoriesce dalla custodia di vetro terminando con una sferetta. Questa sferetta presenta due buchi, uno dei quali filettato, che appunto serve per avvitare la stessa; l'altro liscio, che probabilmente serviva per inserire altri dispositivi, come ad esempio un condensatore. Sulla superficie esterna del contenitore cilindrico è incollata una striscia di carta graduata suddivisa in quattro parti, ognuna con divisioni ogni due gradi, da 0° a 90°. | ||||

| 17 |  | - | Emisferi di Cavendish | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Su di un tavolino in legno dotato di piedini sagomati sono sostenuti, tramite sostegni isolanti, una sfera conduttrice interna e due semisfere conduttrici esterne, di diametro maggiore; tutte si trovano con i loro centri alla stessa altezza.I supporti isolanti delle due semisfere sono scorrevoli su due tagli longitudinali praticati sul tavolino. Grazie a questo scorrimento le due semisfere possono essere portate a ricoprire la sfera centrale, in comunicazione con essa mediante un contatto con un tratto conduttore che collega la sfera interna al suo sostegno isolante. Un elettrodo applicato alla sfera interna esce in alto senza toccare la sfera esterna | |||||

| 18 |  | - | Interruttore a ruota di Masson | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Su di una base di legno, una ruota può essere posta in rapida rotazione da una manovella ad essa collegata tramite una puleggia. Lungo la circonferenza della ruota vi è una lamina di ottone con dei denti isolati fra loro e dal legno di cui è fatta la ruota. Due contatti toccano la circonferenza della ruota e terminano con due serrafili. Uno dei contatti, durante la rotazione, tocca la parte ininterrotta dalla lamina di ottone. Il secondo contatto, invece, sfrega alternativamente sui denti di ottone e sui settori di legno. | |||||

| 19 |  | - | Lanterna di Duboscq | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Duboscq, Jules | Quattro colonne di ottone, fissate ad una base di legno, sostengono una scatola di rame brunito. Un anello di ottone, posto sulla parte anteriore dell'apparato, consentiva l'inserimento di dispositivi di proiezione e di altri accessori. Il coperchio della scatola sostiene un camino, formato da due tubi inseriti l'uno nell'altro e sormontati da un cappello. La parete posteriore della scatola si apre ed è munita di un dispositivo che aziona due alette, poste lungo i bordi superiore e inferiore della parete. In fondo alla parete si trova uno specchio metallico concavo. Nella parete adiacente, anch'essa apribile, è fissato un dischetto di vetro viola. Sulla base di legno è posto un disco di ottone, sul quale si posizionava la lampada ad arco, che poteva essere traslato utilizzando la vite posta su un lato della base stessa, in modo da centrare la sorgente luminosa rispetto al sistema ottico dell'apparecchio. | ||||

| 20 |  | - | Cannocchiale per la lettura con il metodo a specchio | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Cannocchiale, orientabile tramite viti micrometriche orizzontalmente e verticalmente, è posto su di un massiccio supporto metallico circolare con piedini a raggiera, che sostiene anche la scala di lettura. Il cannocchiale consiste di un lungo tubo di ottone, ad un estremo del quale è avvitata la lente-obiettivo, che può essere protetta da un coperchio a pressione. All'altro estremo è inserito un secondo tubo che può scorrere nel primo, comandato da un sistema a cremagliera. All'estremo esterno di quest'ultimo tubo è avvitato un terzo tubo diaframmato e circondato da un largo e sottile anello ortogonale annerito, nel quale può essere introdotto a baionetta l'oculare, costituito da un tubetto di ottone ai cui estremi sono fissate due lenti.\r\nIl cannocchiale può variare di lunghezza, per la messa a fuoco, mediante una struttura a vite. |

English

English

Italian

Italian