Gabinetto di Fisica dell'Ottocento

Loading...

13

0

20

0

false

Loading...

13

0

20

0

false

Name

Gabinetto di Fisica dell'Ottocento

Type

Fondo

Description

Il Gabinetto di Fisica dell'Ottocento ospita gli strumenti raccolti dai successori di Alessandro Volta (1745-1827) alla cattedra di Fisica dell'ateneo pavese fino alla metà degli anni trenta del XX secolo, quando l'Istituto di Fisica fu spostato, come altri istituti scientifici, dal palazzo centrale dell'Università all'attuale sede. La collezione è una testimonianza di come le attività di ricerca e di didattica in fisica sperimentale rimasero intense anche dopo la morte del fisico comasco. Volta lasciò la cattedra di Fisica nel 1804 a Pietro Configliachi (1777-1844) ma continuò a lavorare a Pavia e ad interessarsi dell'incremento del Gabinetto di Fisica. L'ultimo inventario che contiene la firma di Volta risale al 1819. Tra i successori di Volta si deve ricordare in particolare Giuseppe Belli (1791-1860), che diresse il Gabinetto intorno alla metà del XIX secolo e arricchì notevolmente la collezione, anche con diversi apparecchi di sua invenzione. La dimensione della collezione già all'epoca del Belli era nota

Creation Time

2020-02-10T13:48:11.532Z

Leaf

URL

Fond Items

(All)

Date issued

License Type

Fonds

Results 101-120 of 185 (Search time: 0.017 seconds).

| Preview | Issue date | Title | Fond Root | Journal Fond Root | Author(s) | Other authors | Description | Type | Physical type | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 101 |  | - | Microfoni telefonici Nigra | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Nigra | Si tratta di tre microfoni trasmettitori di costruzione assai semplice. L'apparecchio è costituito essenzialmente da un'imboccatura di bosso nella quale è inserita una membrana metallica. Una vite di contatto tocca il centro della membrana e in essa sono presenti dei fori. Il circuito comprende una coppia di fili conduttori, che scorrono internamente ai fili di seta intrecciata, i quali entrano, tramite dei fori, nella parte superiore dei microfoni, dalla forma a campana. La vite e i fili sono ancorati alla sommità del campanello tramite una struttura a ferro di cavallo, di ebanite | ||||

| 102 |  | - | Microscopio fotoelettrico | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Duboscq, Jules ; Pellin, Philibert | Il microscopio vero e proprio era fissato, tramite una ghiera, su un tubo di ottone cilindrico. Un'apposita ghiera infilata sul tubo permette l'adattamento ad una lanterna di Duboscq. Il tavolino portaoggetti, fissato su un'asta a sezione quadrata, è formato da una lastra metallica con un foro centrale sovrastata da un dispositivo a ferro di cavallo che permetteva di bloccare il preparato. Sotto al portaoggetti si trova una lente, che può essere avvicinata o allontanata dal portaoggetti stesso tramite una cremagliera. Sull'asta, sempre tramite una cremagliera, può scorrere, tramite una manopola a pignone dentato, il dispositivo che regge l'obiettivo. Una corona circolare delimita il campo di proiezione ed elimina la luce parassita. | ||||

| 103 |  | 1898 | Bottiglie di Leida in batteria | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Ducretet E. & Lejeune, L. | Si tratta di una batteria di quattro bottiglie di Leida, cilindriche, contenute in una scatola foderata di stagnola. Tramite delle aste che escono dai tappi di sughero che chiudono le bottiglie, le armature interne sono collegate ad una sfera di ottone. Le armature esterne e quelle interne sono collegate in modo da realizzare un collegamento in parallelo. | ||||

| 104 |  | - | Reostato di Jacobi | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Jest | Questo reostato (o resistenza variabile) è montato su di un tavolinetto di legno tramite due sostegni i legno tornito. Il reostato di Jacobi si compone di un cilindro di legno sula quale vi è un avvolgimento di filo non isolato; il filo è di rame e di costantana. Un capo del filo termina in un disco metallico che ruota in una stretta vaschetta di legno appoggiata alla base, in cui era contenuto mercurio. \r\nNel mercurio pescava anche un filo metallico, oggi mancante, con l'altro capo collegato ad un serrafilo avvitato sulla base nelle vicinanze della vaschetta. Sul cilindro è montato un binario di ottone a sezione triangolare, isolato dal filo; lungo il binario, su cui è saldato un serrafilo, può scorrere un cursore che mantiene il contatto col filo sottostante. Il cursore, nella parte a contatto con il filo, è sagomato in modo tale da scorrere lungo l'elica quando il cilindro ruota, tramite una manovella; è così possibile inserire tra i due serrafili un numero variabile di spire.\r\nIl cursore scorre su di una scala orizzontale recante la scritta "Metres" e andante da 0 a 31,5. La scala micrometrica circolare è divisa in gradi e va da 0° a 360°; un nonio permette la lettura a 3'. | ||||

| 105 |  | - | Fotometro di Foucault | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Foucault, Jean Bernard Léon ; Duboscq, Jules | Una scatola di legno, ricoperta internamente con un rivestimento nero, è divisa in due da un tramezzo scorrevole, che può essere spostato tramite un pomolo sporgente dalla faccia superiore della scatola. Su una delle facce laterali è inserito un disco di vetro smerigliato. La faccia opposta è apribile. | ||||

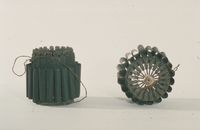

| 106 |  | - | Pile termoelettriche di Noe | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Noë, Franz | I venti elementi di queste pile sono montati radialmente su di un anello di legno e sono formati da cilindretti in lega di antimonio e zinco saldati in serie con coppie di fili di argentana. In ogni cilindretto in lega è inserita un'asticella di rame che serve a riscaldare la "saldatura calda". Le punte di queste asticelle infatti convergono verso il centro della pila e sono protette da un dischetto di mica sotto il quale si pone la fiamma di un becco Bunsen o di una lampada ad alcol. All'interno una rete metallica protegge l'anello in legno della fiamma. Le "saldature fredde" sono collegate a delle lamine di ottone annerito avvolte in modo da formare dei cilindri verticali che fungono da alette di raffreddamento. I cilindri sono trattenuti inferiormente da un anello di cartone. Il primo e l'ultimo elemento sono muniti di fili non isolati di rame. | ||||

| 107 |  | - | Elettrometro bifilare ad induzione di Palmieri | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Gargiulo, Saverio | Lo strumento si poggia su una piattaforma circolare di ottone. Questa sostiene, attraverso tre piedini calanti, un cilindro di vetro il quale è sormontato da un tubo dello stesso materiale, di modo che l'altezza massima risulti di circa 51 cm e la larghezza massima di 24 cm. Nella piattaforma è presente un'apertura circolare munita di sportello, attraverso cui è possibile introdurre nel cilindro un materiale igroscopico per mantenere secca l'aria; il bordo inferiore del cilindro è circondato da una sorta di guarnizione di materiale resinoso che contribuisce allo stessoscopo, cercando quindi di minimizzare gli scambi d'aria con l'esterno. L'equipaggio mobile dello strumento, posto all'interno del cilindro, è costituito da un dischetto metallico orizzontale su cui è fissata una sottile asticciola appuntita, anch'essa metallica, disposta orizzontalmente, in modo che le due parti sporgenti dal disco fungano da indici per la lettura dell'angolo di rotazione. Tale disco è sostenuto da un sistema composto da un filo che passando attraverso due perni separati si divide, notiamo che la distanza di queste due viti può essere variata modificando così le caratteristiche della sospensione bifilare. Le due parti del filo vanno poi ad unirsi in un unico anello posto nella parte superiore del dischetto stesso; tali linguette sono disposte in modo che l'altezza possa essere variata tramite una vite posta nell'estremità superiore dello strumento. Dalla piattaforma si innalza una struttura che fa da sostegno sia ad una scala circolare argentata orizzontale, con divisioni ogni grado da 0° a 360°, sia ad un dischetto di ottone cavo, disposto al centro della scala (isolato dal resto dello srumento), a cui sono fissate due asticelle radiali orientate nella direzione 0°-180° anch'esse di ottone e terminanti con due palline. Il diametro interno di questo dischetto fisso è leggermente superiore a quello del dischetto mobile mentre la lunghezza delle due asticciole radiali è circa uguale a quella degli indici che sporgono dal dischetto mobile. Un filo metallico mette in comunicazione il dischetto fisso e quindi le asticelle con un conduttore munito di serrafilo, anch'esso isolato dal resto dello strumento, che fuoriesce dalla base su cui è appoggiato il cilindro di vetro. Il dischetto mobile si trova sospeso sopra il dischetto cavo e può esservi introdotto senza toccarlo, avendo raggio leggermente inferiore a questo. | ||||

| 108 |  | - | Motore magneto-elettrico di Belli | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Dell'Acqua, Carlo ; Belli Giuseppe | Il motore magneto-elettrico è montato su di un solido tavolo di legno. Il rotore, verticale, è composto da quattro magneti permanenti intelaiati da sbarrette di ferro. Questi sono fissati ad un asse portante un commutatore. Lo statore è formato da due elettromagneti a ferro di cavallo, i cui poli sovrastano i magneti del rotore. La corrente arriva al commutatore tramite due cavi. Tramite due ingranaggi conici, il moto del rotore viene trasmesso ad un asse orizzontale sul quale possono essere fissate delle pulegge. | ||||

| 109 |  | - | Apparecchio di Ampere per mostrare l'azione elettrodinamica tra le correnti elettriche | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Si tratta di due grossi strumenti. Il primo (N 193 a) consiste di una lunga colonna di ottone, avvitata ad una base rettangolare di legno. Sulla colonna è presente una struttura di legno, ruotabile parallelamente alla base, dotata di vite di ottone che funge da fermo. Su di essa è avvitata un'asta di legno trapezoidale, inclinabile nella direzione perpendicolare alla base; ai suoi estremi sono presenti 4 serrafili di ottone. Sopra questa struttura di legno è presente un'altra struttura di legno a forma rettangolare, sul cui bordo è avvolto un filamento analogo a quello utilizzato per le bobine di induzione. La struttura può scorrere sulla colonna principale di ottone mediante una cerniera di ebanite dotata di vite di ottone e può essere inclinata rispetto alla colonna stessa; sui due lati vicini al punto in cui è incernierata sono presenti due serrafili, collegati agli estremi del filamento. Il secondo strumento (N 193 b) consiste di una lunga colonna di ottone, avvitata ad una base rettangolare di legno. Ai due lati della colonna sono presenti due cilindretti di ottone, dotati nella parte superiore di due dadi circolari svitabili. | |||||

| 10 |  | - | Pile termoelettriche di Clamond | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Le pile sono formate da 80 coppie di ferro e di una lega formata da due parti di antimonio e una di zinco. Ogni serie di dieci elementi forma una corona. Le saldature pari, riunite da un mastice isolante, si trovano all'interno della pila e formano una cavità cilindrica, nella quale vi è un tubo di terra refrattaria munito di forellini. In esso il gas viene bruciato e riscalda così le saldature pari. I poli di ogni corona sono collegati a dei serrafili in modo tale da poterle collegare fra loro in differenti modi. Il gas arriva alla pila da un tubo di ottone posto inferiormente. Il tubo è munito di rubinetto. | |||||

| 11 |  | - | Microscopio catadiottrico di Amici | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Amici, Giovanni Battista | Il microscopio, smontato, è contenuto in un cassetto, infilato in una scatola di legno, che funge anche da base per lo strumento. Sopra di essa è incastonato un anello filettato nel quale si avvita una sbarra quadrangolare di ottone. Su di essa, tramite una vite di bloccaggio, si fissa orizzontalmente il tubo dello strumento. Sulla sbarra munita di cremagliera scorre, tramite pignone dentato, un supporto di ottone al quale si applicava lo specchietto per l'illuminazione del preparato. Il movimento del tavolino portaoggetti, posto sotto il tubo, avviene con un sistema identico a quello dello specchio. Il tavolino è formato da un anello di ottone sul quale è inserita una forcella metallica che permette di fissare i vetrini. La forcella è munita di due aste che scorrono in una coppia di tubi solidali con l'anello. Il tubo del microscopio è chiuso ad un'estremità da un coperchietto che, tramite una molla di compressione, trattiene uno specchio metallico concavo. All'altra estremità del tubo, chiusa da un dischetto protettivo quando lo strumento non è utilizzato, si avvitano gli oculari. Il tubo presenta, in corrispondenza del portaoggetti, un'apertura circolare che può essere occultata da una lamina metallica scorrevole, nella quale è praticato un foro coperto da un dischetto di vetro. Vicino ad essa è fissata una sbarretta quadrangolare in cui si possono inserire alcuni accessori di cui il microscopio è corredato. La sua posizione viene regolata da un pignoncino a vite. All'interno del tubo, in corrispondenza dell'apertura, si trova un secondo specchietto metallico piano e di sezione ellittica, ricavato da un cilindretto tagliato obliquamente. La superficie dello specchietto è inclinata di 45° rispetto all'asse ottico dello strumento e la sua posizione può essere regolata tramite tre viti. Questo strumento è corredato da accessori. Accessori: specchietto per illuminare i preparati imperniato in una staffa orientabile, con supporto che consentiva di fissarlo al microscopio; 6 oculari; lieberkuhn (specchietto concavo, parabolico e munito di un foro centrale che si inseriva sopra il portaoggetti e permetteva di illuminare la faccia del preparato rivolta verso l'osservatore, riflettendo la luce proveniente dal basso); sostegno per accessori che si inseriva in uno dei tubetti del portaoggetti e regge una piccola pinza nella quale si possono fissare altri accessori (cilindretto con asta e pinzetta portaoggetti); cilindretto con asta (è un cilindretto di legno nero inserito su di un'asta metallica. Su di esso si pone l'oggetto opaco da illuminare con il lieberkuhn); pinzetta portaoggetti formata da due lamine di acciaio fissate ad un'asticella, per trattenere piccoli insetti ecc.; lastrina per i pesci (lastrina di ottone da inserirsi sul portaoggetti. In esse è praticata una finestrella in corrispondenza della quale si pone la coda di un pesciolino vivo che era trattenuto da una cordicella inserita in una serie di forellini praticati nella lastrina); staffa di ottone con viti di fissaggio e braccio orientabile. Viene fissata sull'oculare e sul braccio si inserisce la camera lucida; due lastrine di vetro opaco che si possono fissare sotto il portaoggetti per attenuare e diffondere la luce proveniente dallo specchietto di illuminazione; prisma (parte di una camera lucida); pinzetta. | ||||

| 12 |  | - | Eccitatore | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Due archi metallici sono incernierati a un estremo e terminano all'altro con una sferetta. Due impugnature di legno collegate agli archi mediante un'asta di vetro ricoperta di ceralacca permettono di avvicinare più o meno le sferette. | |||||

| 13 |  | - | Pila campione di Clark | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Carpentier, Jules ; Clark, Josiah Latimer | Si tratta di una pila campione in scatola cilindrica d'ottone, con coperchio di ebanite recante due serrafili, accanto ai quali vi sono incise le due sigle: Zn, Hg. L'elemento è affondato nella paraffina all'interno della scatola e non è visibile. Generalmente in questo modello il polo positivo è formato da una lamina di platino immersa in una pasta composta di mercurio, solfato di mercurio e solfato di zinco. Il polo negativo è formato da un'asta di zinco amalgamata immersa in cristalli di solfato di zinco. Il tutto è ricoperto da una soluzione satura di solfato di zinco. | ||||

| 14 |  | - | Bussola delle tangenti di Bradley | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Schuckert, Sigmund | Su di un treppiede in ottone munito di tre viti calanti è imperniato un galvanometro astatico contenuto in una scatola cilindrica di ottone chiusa superiormente da un disco di vetro. La bobina è piatta e il magnete, a forma di disco, è posto esternamente ad essa. Al magnete è fissato un lungo e sottile ago di alluminio che funziona da indice e i cui estremi si muovono sopra una scala circolare. Il quadrante è diviso in gradi 0°-90°-0°-90°. Sotto la scatola cilindrica, collegati alla spira di filo, sono presenti tre serrafili. | ||||

| 15 |  | - | Galvanometro di Wiedemann | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Edelmann, Max Thomas ; Wiedemann, Gustav Heinrich | Il magnete, di acciaio e a forma di stretta campana cilindrica, ruota all'interno di una massiccia sfera di rame che ne smorza le oscillazioni grazie alle correnti di Foucault da esse generate. Dalla sfera si innalza un lungo tubo di ottone, in cima al quale era montata la struttura di sostegno del magnete, che è andata perduta. Sul filo di sospensione era fissato uno specchietto, anch'esso mancante, utilizzato per la misura della deflessione del magnete con il metodo ottico. Lo strumento è dotato di tre coppie di bobine intercambiabili, di resistenze diverse, che permettono un campo di misura molto esteso. | ||||

| 16 |  | - | Ponte di Wheatstone | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Hartmann & Braun ; Wheatstone, Charles | In una robusta scatola di legno sono racchiuse trenta bobine di fili metallici diversi, molti dei quali avvolti bifilarmente. Tutte le bobine, di cui due sono collegate in serie, sono disposte verticalmente sotto il coperchio di ebanite della scatola; i loro estremi sono collegati ognuno ad una sbarretta metallica verticale infissa nel coperchio. Le bobine sono distribuite in tre gruppi, per ognuno dei quali le sbarrette a cui sono saldati gli estremi di bobine adiacenti sono a due a due collegati a piastrine di ottone fissate sulla superficie esterna del coperchio e isolate tra loro; le bobine di ciascun gruppo risultano così collegate in serie. Robusti spinotti con testa di ebanite (una delle quali è rotta), inseribili tra una piastrina e l'altra, permettono di cortocircuitare all'occorrenza le bobine sottostanti. Sul coperchio della scatola, davanti alle tre file in cui sono disposte le piastrine di ottone, sono fissati due interruttori a tasto con manovella di bloccaggio. Si può costruire un classico ponte di Wheatstone, realizzando mediante alcuni serrafili gli opportuni collegamenti con un galvanometro, una pila e il conduttore di resistenza incognita. Le bobine della fila posta dietro gli interruttori costituiscono i due rami di proporzione, con resistenze di 1, 10, 100, 1000 ohm, le bobine delle altre due file costituiscono il ramo di paragone, con resistenze da 0,1 a 4000 ohm, in modo che la resistenza disponibile possa variare da 0,1 a 11.111,1 ohm, con intervalli di 0,1 ohm. Un grosso filo di rame collega il ramo di paragone a uno di quelli di proporzione. Sui lati del coperchio di ebanite vi sono le diciture: "10ohm= 106,3 cm/mm^2 Hg 0° C." "N° 3090". Sul coperchio è incisa la scritta "Richtig bei 20 grad Celsius"; inoltre tra una piastrina e l'altra sono incisi i valori delle resistenze delle bobine sottostanti. Su ogni serrafilo una delle lettere G, P, X indica il collegamento a cui è destinato: col galvanometro, con la pila, o con la resistenza incognita. | ||||

| 17 |  | - | Microscopio composto | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Plossl, George Simon | Si tratta di un microscopio composto. Su una base formata da tre piedi è fissata una colonna di metallo, sulla quale sono inseriti il portaoggetti e il tubo oculare, i quali possono scorrere in direzione parallela alla colonna stessa tramite un pignone dentato e una cremagliera. Su uno dei piedi, sotto il portaoggetti, è fissato lo specchietto mobile d'illuminazione. Sullo stesso piede è possibile fissare un prisma sorretto da una colonnina di ottone regolabile in altezza. Il prisma ha due facce convesse ed una piana ed è utilizzato anch'esso per l'illuminazione del preparato. Il tavolino porta preparato è dotato di un meccanismo di spostamento laterale del campione. Il microscopio è corredato dai seguenti accessori: oculari, obiettivi, pinzette e alcuni vetrini. Il microscopio e gli accessori sono contenuti in una cassetta di legno, parzialmente imbottita e foderata di velluto verde. I portapreparati sono costituiti da asticelle di legno, recanti ciascuna quattro fori nei quali i preparati microscopici sono trattenuti tra una coppia di dischetti di vetro trattenuti da anelli di ottone (in quattro asticelle manca uno dei preparati). Le lenti sono poste in diversi vani all'interno della scatola di legno. | ||||

| 18 |  | - | Tubo di Geissler | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Si tratta di un tubo di vetro privo di base di appoggio ed è essenzialmente costituito da un cilindro che si allarga, agli estremi, in due ampolle contenenti gli elettrodi. Questo tubo è però diviso, in corrispondenza di una terza ampolla centrale, in due bracci non comunicanti. Uno di essi, infatti, si prolunga in un bulbo chiuso posto al centro dell'ampolla, mentre l'altro è in comunicazione con questa. Le due parti comunicanti contengono dei piccoli cristalli bianchi semitrasparenti. | |||||

| 19 |  | - | Interruttore a ruota | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Lo strumento è composto da una ruota di legno, azionabile tramite una manovella, sul perimetro della quale sono fissati dei settori di ottone. Detti settori formano due serie poste in comunicazione tramitedue anelli di ottone. Quattro lamine metalliche, due delle quali distanziabili tramite una vite senza fine, sfregano sui settori e sono in comunicazione con quattro serrafili. Il tutto poggia su di una base di legno lucido, dotata di piedini. | |||||

| 20 |  | - | Lanterna di Duboscq | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Duboscq, Jules | Quattro colonne di ottone, fissate ad una base di legno, sostengono una scatola di rame brunito. Un anello di ottone, posto sulla parte anteriore dell'apparato, consentiva l'inserimento di dispositivi di proiezione e di altri accessori. Il coperchio della scatola sostiene un camino, formato da due tubi inseriti l'uno nell'altro e sormontati da un cappello. La parete posteriore della scatola si apre ed è munita di un dispositivo che aziona due alette, poste lungo i bordi superiore e inferiore della parete. In fondo alla parete si trova uno specchio metallico concavo. Nella parete adiacente, anch'essa apribile, è fissato un dischetto di vetro viola. Sulla base di legno è posto un disco di ottone, sul quale si posizionava la lampada ad arco, che poteva essere traslato utilizzando la vite posta su un lato della base stessa, in modo da centrare la sorgente luminosa rispetto al sistema ottico dell'apparecchio. |

English

English

Italian

Italian